「特快停車駅」、「新宿まで19分」がメリットの国分寺

JR東日本の中央線快速(いわゆるオレンジ色の中央線)は多摩地域から新宿、東京へと直通しているので、中央線沿線は都心に勤めたり通ったりする方たちの住まいとして人気のエリアです。

中央線には特別快速、略して特快があります。高尾から来る中央特快と、青梅から来る青梅特快、そして朝のラッシュアワーで東京方面だけにある通勤特快があります。夕方以降のラッシュアワーで下り方面だけにあるのは通勤快速なので特快ではありません。

特快に停車する駅は分譲住宅や賃貸マンションでも強調され、国分寺駅エリアの物件では「特快停車駅」とか「新宿まで19分」というメリットが書かれています。

鉄道博物館で昔の中央線が展示

さいたま市にある鉄道博物館では、中央線の昔の車両が展示されています。

クモハ101系 (正式にはクモハ101ー902)という型で、試験用の車両が2007年に鉄道博物館に移ってきたものだそうです。

101系は国鉄時代の1957年に導入され、1985年まで使用されました。オレンジ色の塗装が特徴で、これが中央線のラインカラーとなって後の201系、今のE233系へと受け継がれているわけですね。

国分寺は特快が停車しなかった!?

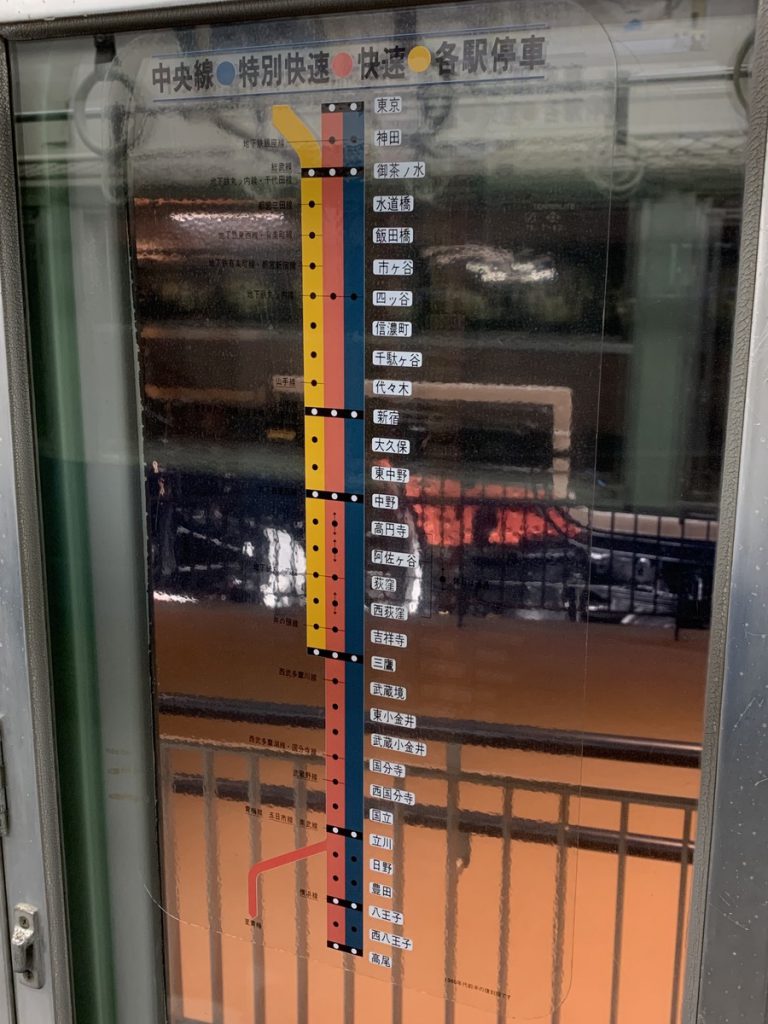

クモハ101の展示車両に貼られている1980年代前半の中央線の路線図を見ていたらあることに気付きました。濃い青い色の特別快速の停車駅にご注目ください。停車駅を表す白い○ですが、三鷹の次が立川になっていて、国分寺には無いですね。

1988年12月に中央特快、1993年4月に青梅特快が国分寺駅停車に

ググってみると、答えがWikipediaに書いてありました。

中央線は国鉄で最初に「特別快速」が設定された路線であり、当時は、東京駅・神田駅・御茶ノ水駅・四ツ谷駅・新宿駅・中野駅・三鷹駅と立川駅 – 高尾駅間の各駅に停車していた。

(中略)

1988年(昭和63年)12月1日に国分寺駅ホームが2面4線に拡張され、青梅線直通の特別快速として「青梅特快」が新設された。従来の特別快速は「中央特快」に呼称が変更され国分寺駅も停車するようになった。1993年(平成5年)4月10日のダイヤ改正からは青梅特快も国分寺駅に停車するようになり、中央特快・青梅特快の中央線内での停車駅は統一された。

【Wikipedia】中央線快速 特別快速(中央特快・青梅特快)より

そう、1967年から開始された中央線の特別快速の運行ですが、当時は国分寺駅には停車しなかったんですね。やがてJR国分寺駅が今のように2つのホームで1番線から4番線までとなったことで特快が停車できるようになり、1988年12月に中央特快が、そして1993年4月に青梅特快も国分寺駅を停車するようになり、今と同じようになったというわけです。

国分寺駅で特快に乗るときには、ありがたさを感じながら乗りたいと思います。

今日は中央特快の豆知識を紹介しました。ではでは。

オススメの記事

Last Updated on 2月 11, 2022

コメントはまだありません。この記事の最初のコメントを付けてみませんか?